こんにちは!

前回、上皮組織は細胞の形と並び方で様々な種類があるというお話をしましたが、その中に腺上皮はでてきませんでした。それはなぜかというと、前回のお話が上皮細胞の「形態」に基づいた分類と種類についてだったからです。今回は上皮組織の「機能」による分類と腺上皮についてお話します。

上皮組織は形態だけでなく、機能によっても分類することができます。機能で分類すると、「被蓋上皮」、「分泌上皮」、「吸収上皮」、「呼吸上皮」、「感覚上皮」の5つに分けられます。

・ 被蓋上皮:体の外側や臓器の内側を覆っており、これらを保護する機能をもちます。

・ 分泌上皮:分泌機能をもつ上皮で、これがいわゆる腺上皮です。

・ 吸収上皮:物質を吸収する機能をもち、主に消化管でみられます。

・ 呼吸上皮:肺胞の上皮で、ガス交換を行います。

・ 感覚上皮:外界からの刺激を神経細胞に伝達する機能をもちます。

皮膚の上皮組織が被蓋上皮と感覚上皮の機能をあわせ持つように、上皮組織はいくつかの機能を持ち合わせていることが多いです。

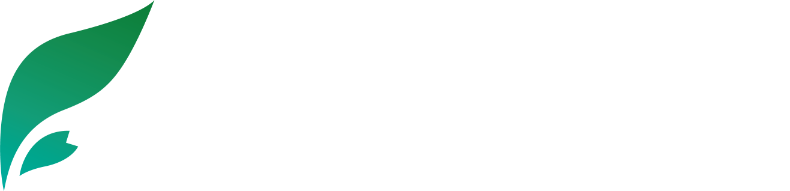

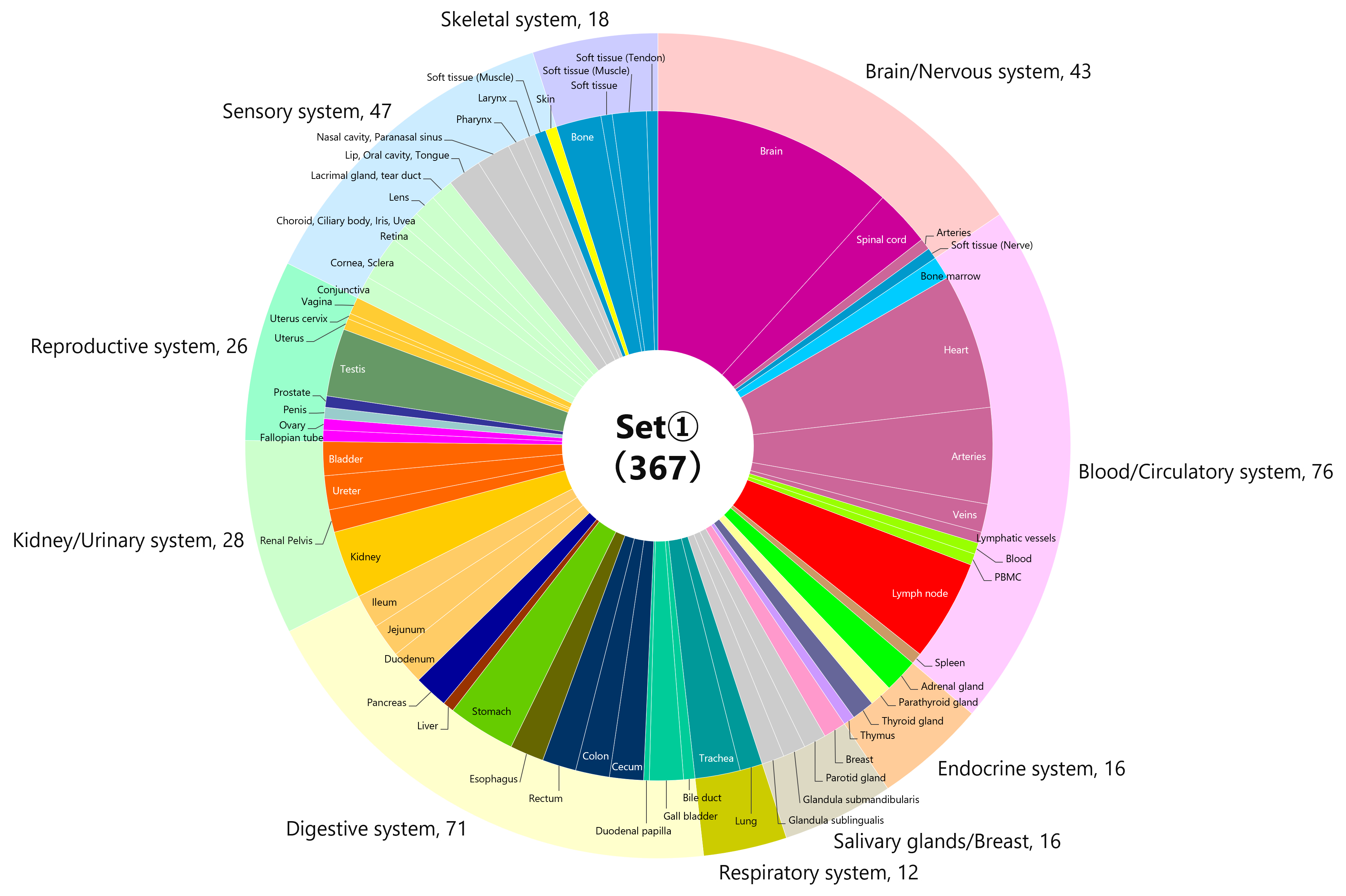

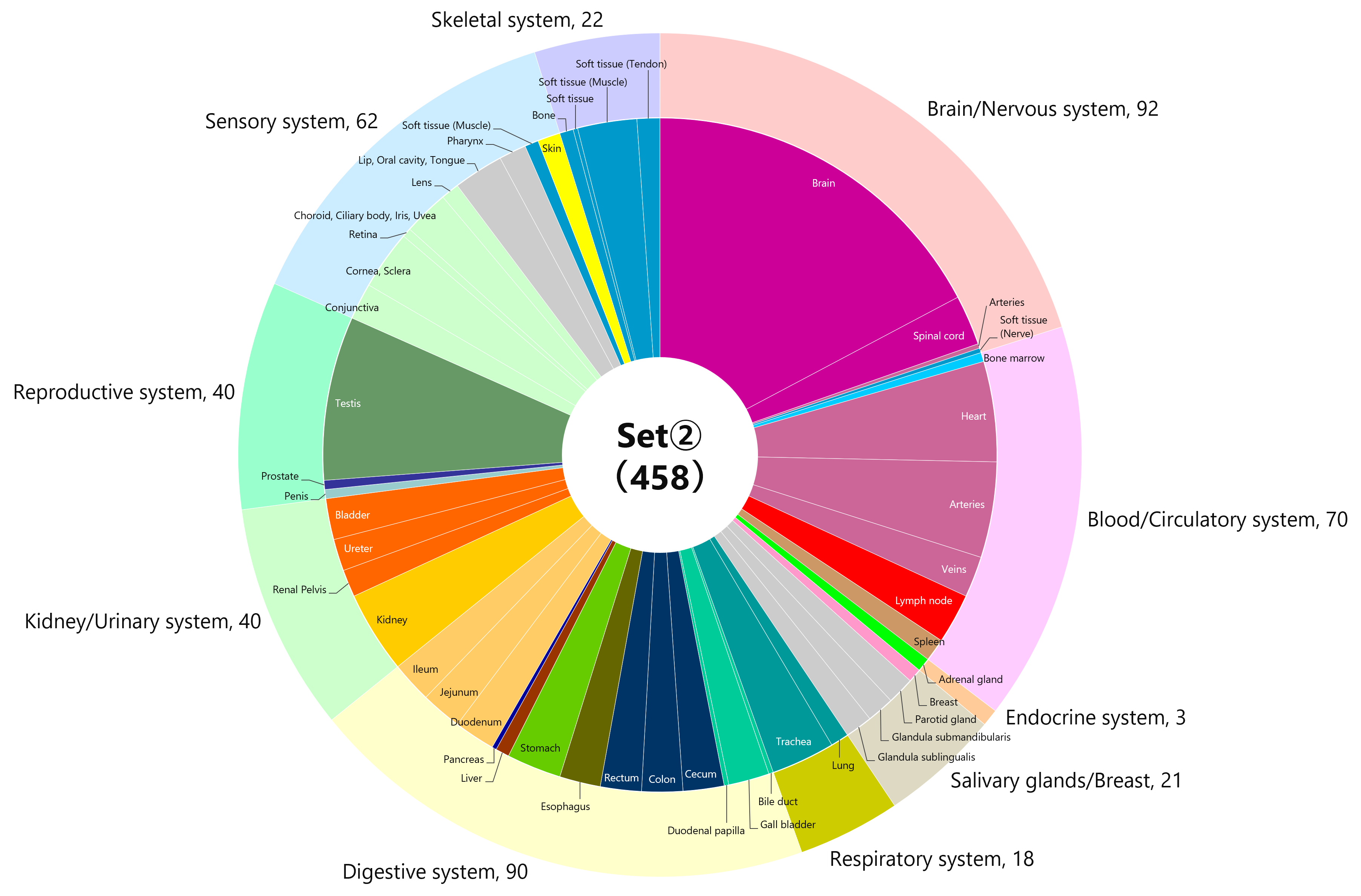

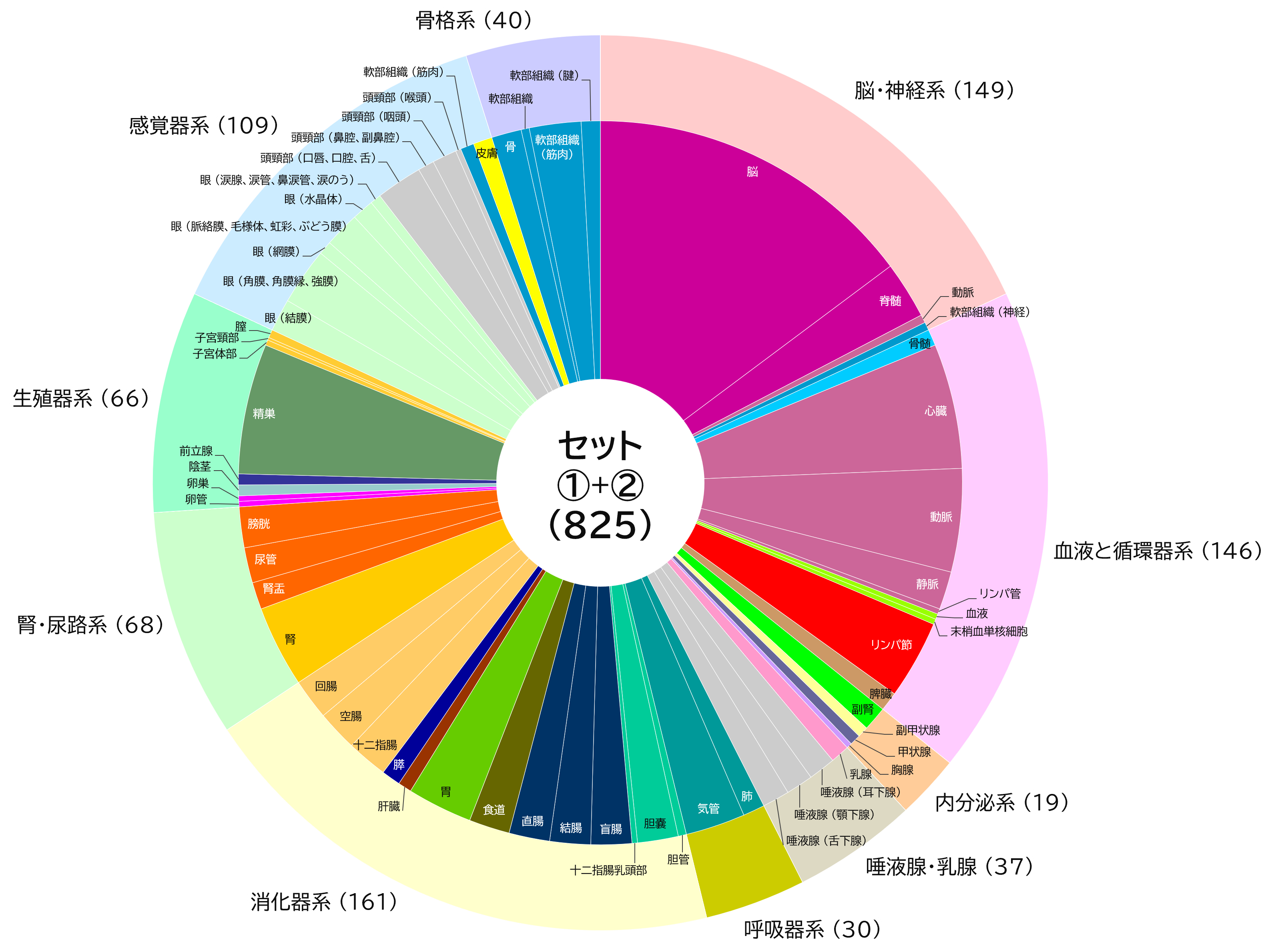

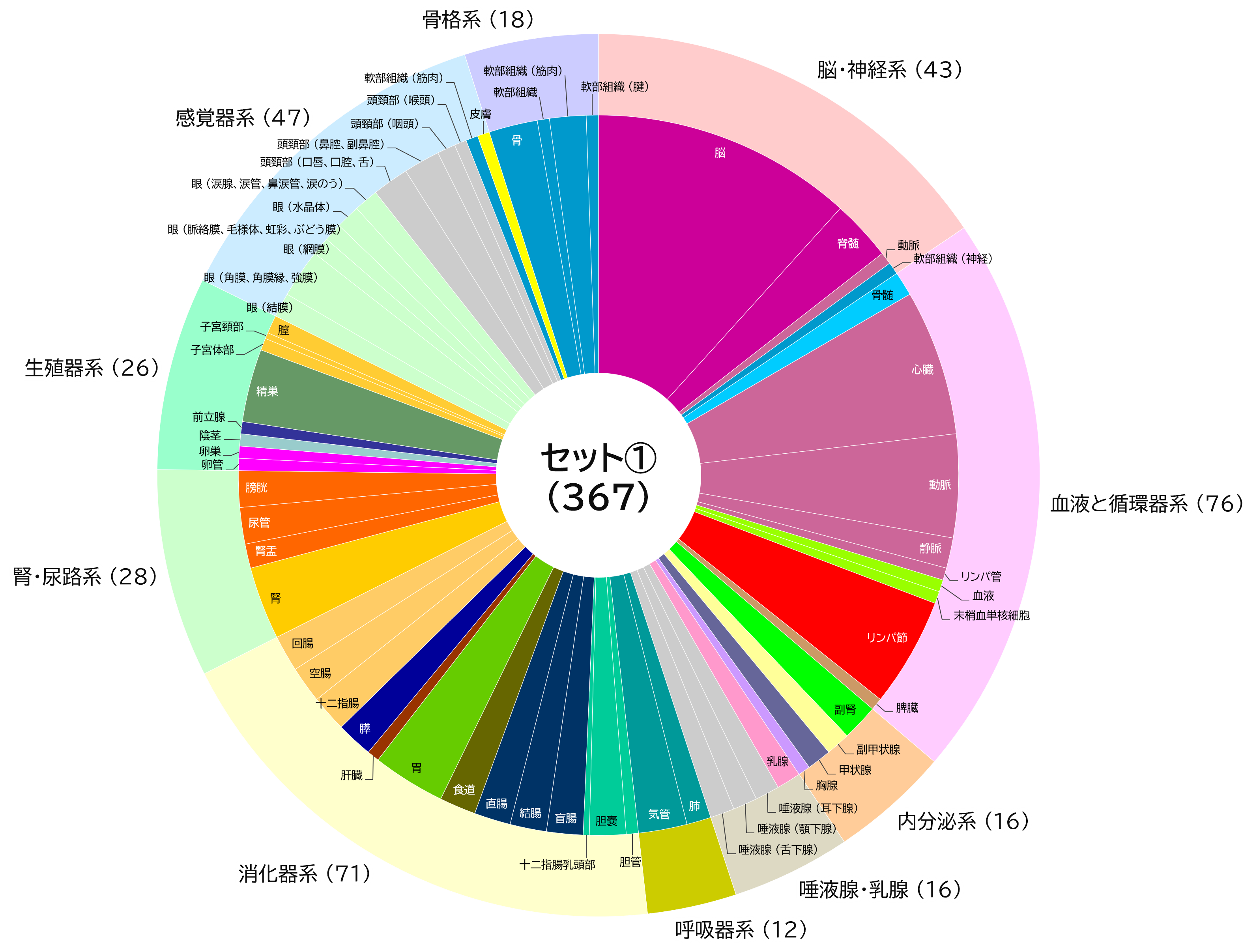

分泌上皮である腺上皮は、汗、粘液、消化液、ホルモンなどを分泌する「腺」を形成します。腺には「外分泌腺」と「内分泌腺」があります。外分泌腺は様々な分泌物を体表や臓器の内側に分泌します。一方、内分泌腺は体の機能を調整する物質であるホルモンを血液中に分泌します。外分泌腺は、口腔、皮膚、眼、乳房、胃、小腸、大腸、膵臓、呼吸器系、生殖器系などの多くの器官に存在します。内分泌腺は、下垂体、甲状腺、副甲状腺、膵臓、副腎、精巣、卵巣、胎盤などに存在します。腺上皮は様々な器官に存在するため、腺がんはとても多くの器官に発生します。

次回は、解析例2、肺の小細胞がんに特徴的な遺伝子の解析についてお話します。