こんにちは!

前回、日常的に生じるDNAの損傷のせいで遺伝子に変異が起こってしまうことがあるというお話をしました。今回はその続きのお話です。

細胞の増殖をコントロールする役割をもつ遺伝子に変異が起きてしまったら、どうなるでしょう?もしも細胞を増やす役割をもつ遺伝子に変異が起きたら、車のアクセルがずっと踏まれた状態のようになってしまい、細胞がどんどん増えて止まらなくなってしまいます。このような遺伝子は変異が起きるとがん化を引き起こすので「がん遺伝子」とよばれます。ちなみに、変異が起きる前の遺伝子のことは「がん原遺伝子」とよびます。また、細胞の増殖を抑えたり、遺伝子の変異を修復したり、損傷を受けた細胞を排除したりする役割をもつ遺伝子もあります。このような遺伝子を「がん抑制遺伝子」とよびます。がん抑制遺伝子に変異が起きると、異常な増殖を抑えることができなくなってしまいます。

たった1個の遺伝子の変異では細胞周期の制御が失われることは滅多にありませんが、複数のがん原遺伝子やがん抑制遺伝子に変異が重なると、細胞周期の制御が失われ、がんになってしまうのです。

ただ、細胞周期の制御が失われる原因は遺伝子の変異だけではありません。もしも細胞の増殖をコントロールする役割をもつ遺伝子が必要な時にきちんと発現しなかったら、やっぱり細胞周期の制御はうまくいきません。つまり、遺伝子の発現異常もがんの原因になるのです。

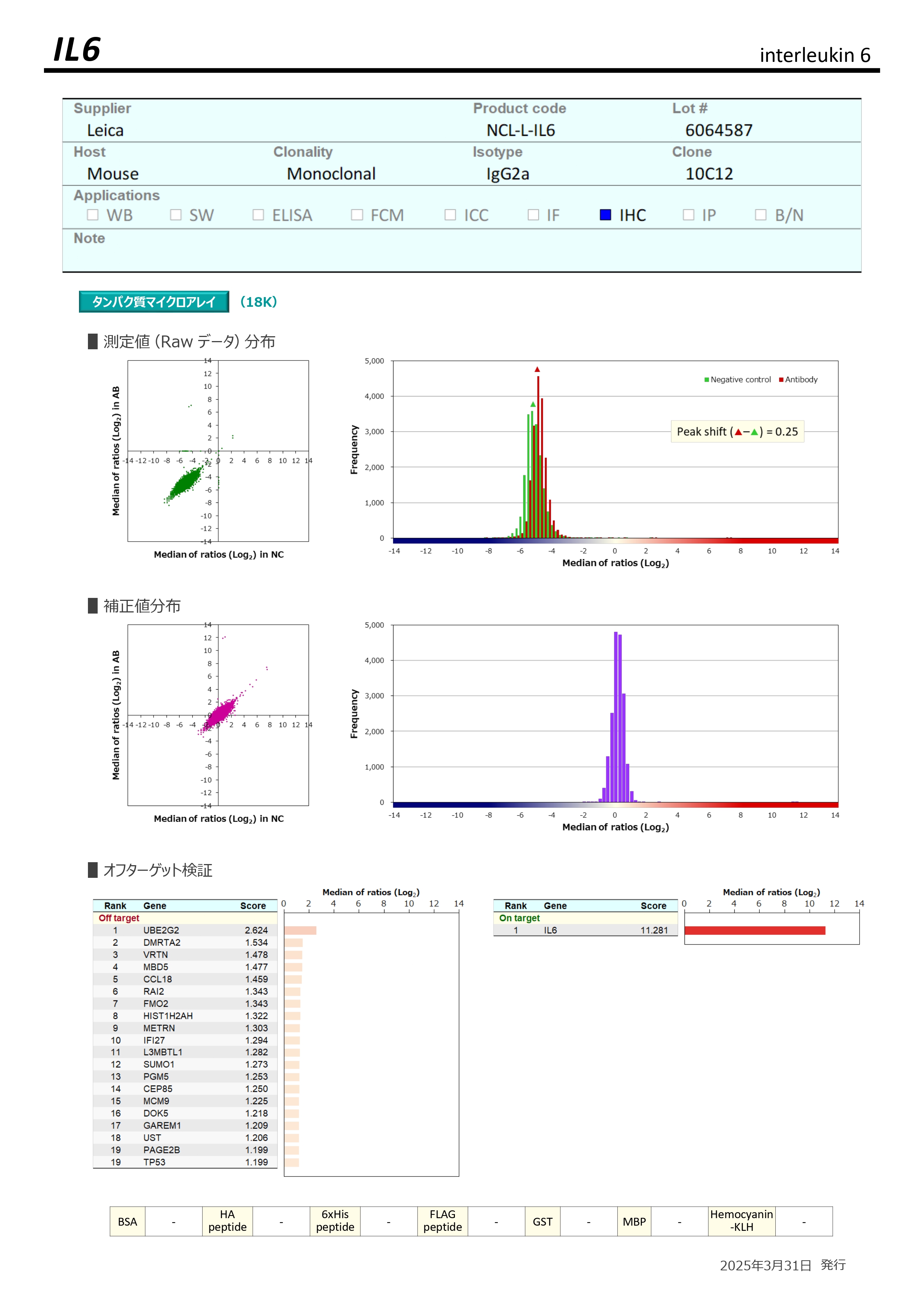

それでは、遺伝子の発現異常をみつけるにはどうしたらいいでしょう?異常かどうかを判断するには、正常な細胞とがん細胞の遺伝子の発現を比べてみる必要があります。ある遺伝子の発現が正常細胞とがん細胞で同じくらいだったら、その遺伝子の発現は異常ではありません。正常細胞と比べてがん細胞の方が多く発現している場合や、逆に正常細胞よりもがん細胞で発現が少ない場合、その遺伝子の発現は異常です。けれども、人には約2万数千個の遺伝子があるので、1個ずつ遺伝子の発現を調べていくのはとても大変な作業です。そこで登場するのがDNAマイクロアレイです。

次回は、DNAマイクロアレイについてお話します。