こんにちは!

前回、タンパク質の設計図がDNA内の特定の塩基配列であるとお話しました。今回はタンパク質が作られる仕組みについてお話します。

DNAは「核」の中にあり、タンパク質の合成工場である「リボソーム」は細胞質にあります。DNAは遺伝情報となる大切なもの。核膜には核膜孔という小さな穴があいていますが、DNAを核から細胞質に移動させた時に遺伝情報に何かあったら大変です。そこで、タンパク質を作る時にはDNAを核から移動させず、遺伝子の塩基配列をRNAという分子にコピーして移動させます。

RNAはDNAと同様、リン酸、糖、塩基からなるヌクレオチドが結合したものですが、DNAとは糖の種類と塩基が違います。DNAの塩基はA、T、G、Cの4つですが、RNAの塩基はA、U(ウラシル)、G、Cの4つです。DNAではAとT、CとGが結合しています。RNAのUはDNAのTの代わりになるもので、Aと結合します。

DNAには遺伝子の塩基配列とそれ以外の塩基配列が存在し、約2万数千個の遺伝子が様々な場所に位置しています。それぞれの遺伝子の塩基配列の少し前の塩基配列はRNA合成を調節するための領域です。その領域にRNA合成に必要なタンパク質等が結合すると、DNAの2本鎖がほどかれます。そして、ほどかれた一方のDNAの塩基配列を鋳型として、相補的な塩基を持つヌクレオチドが結合していき、RNAが合成されます。合成されたRNAは余分な配列が除かれ、遺伝子の塩基配列からなるmRNA(メッセンジャーRNA)となります。このmRNAが核膜孔を通って細胞質にあるリボソームに移動します。mRNAの塩基配列は3つで1つのアミノ酸を指定します。リボソーム上で指定されたアミノ酸が結合していき、それが鎖状に連なってタンパク質が作られるのです。

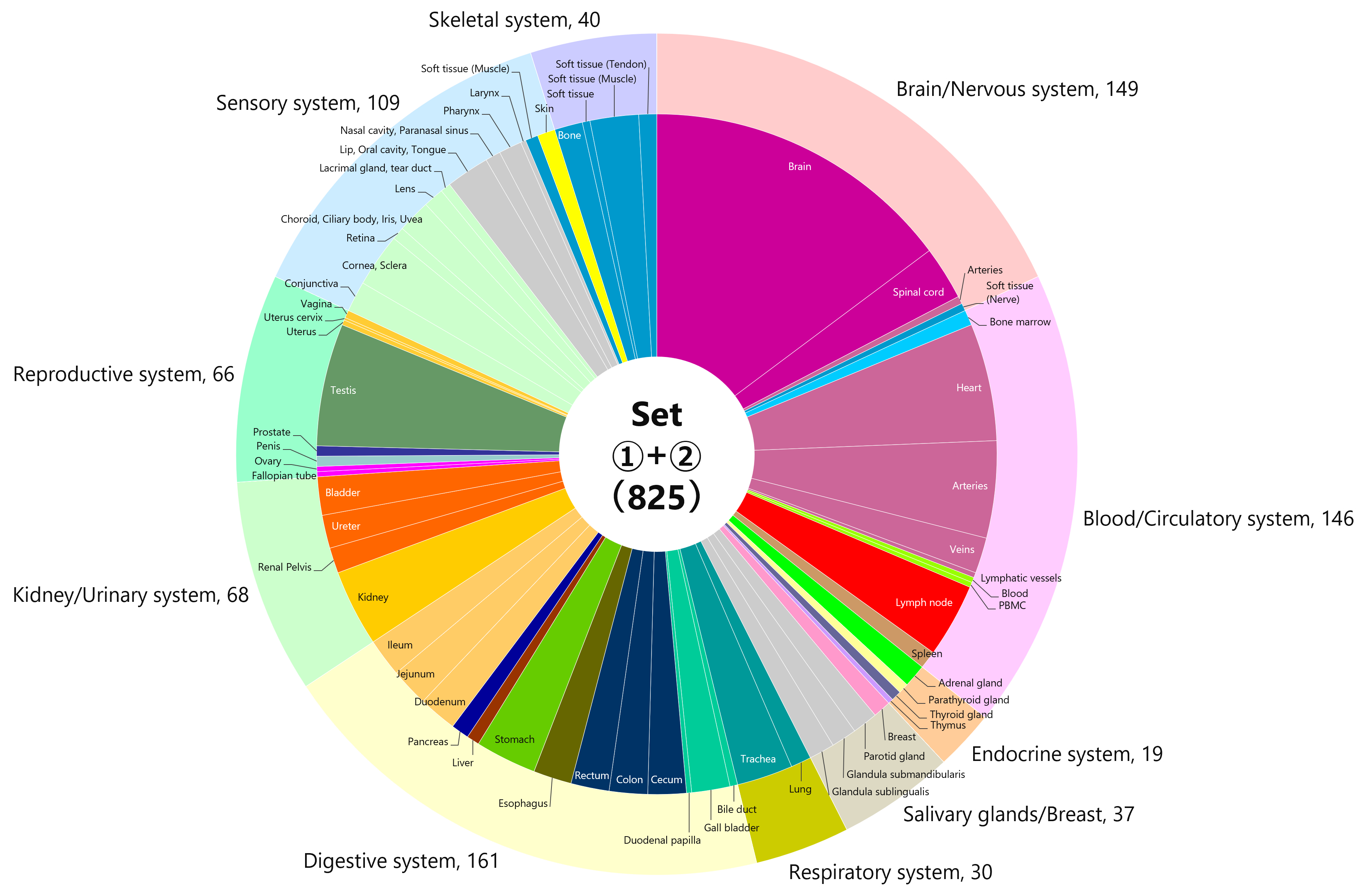

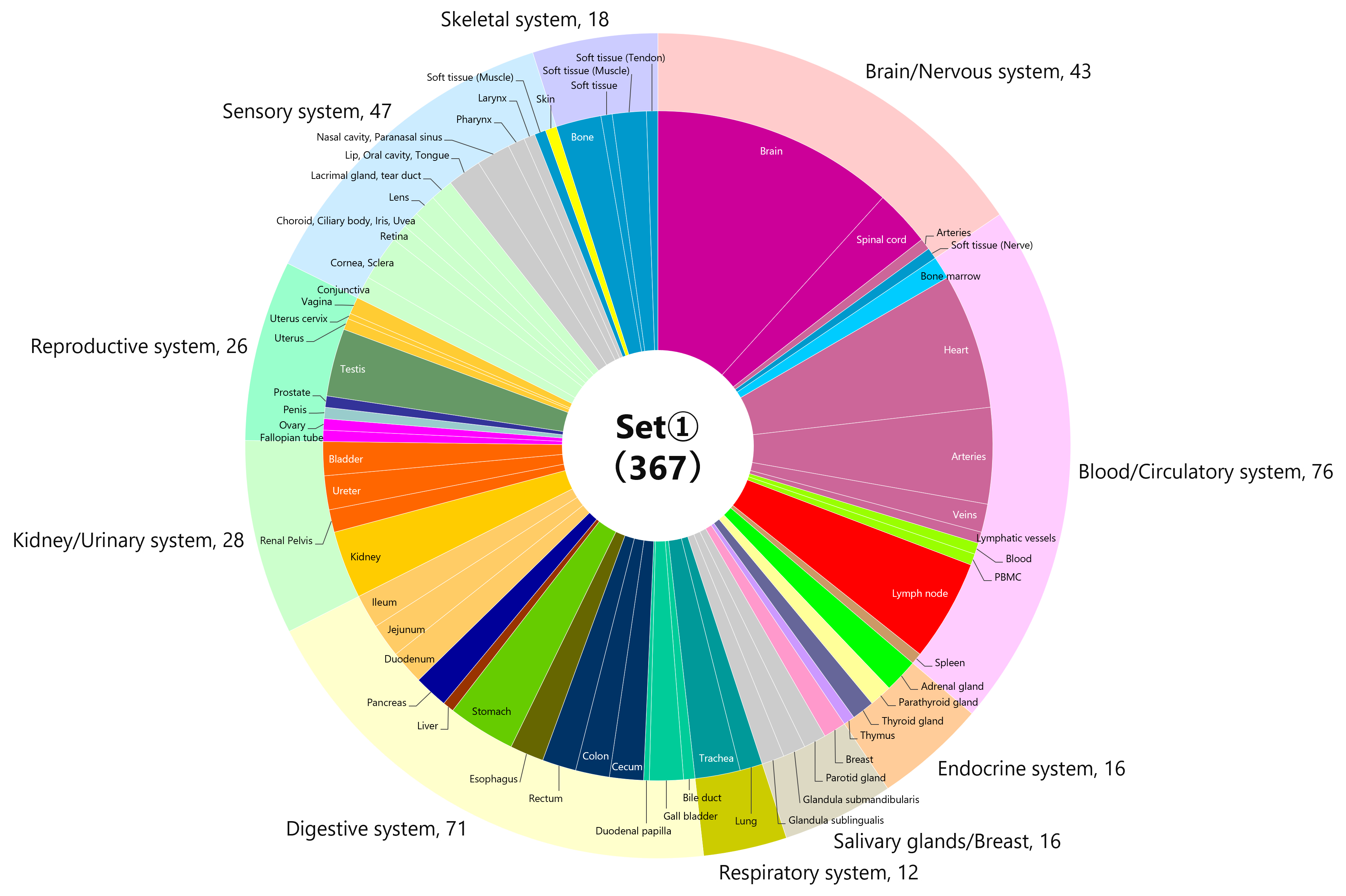

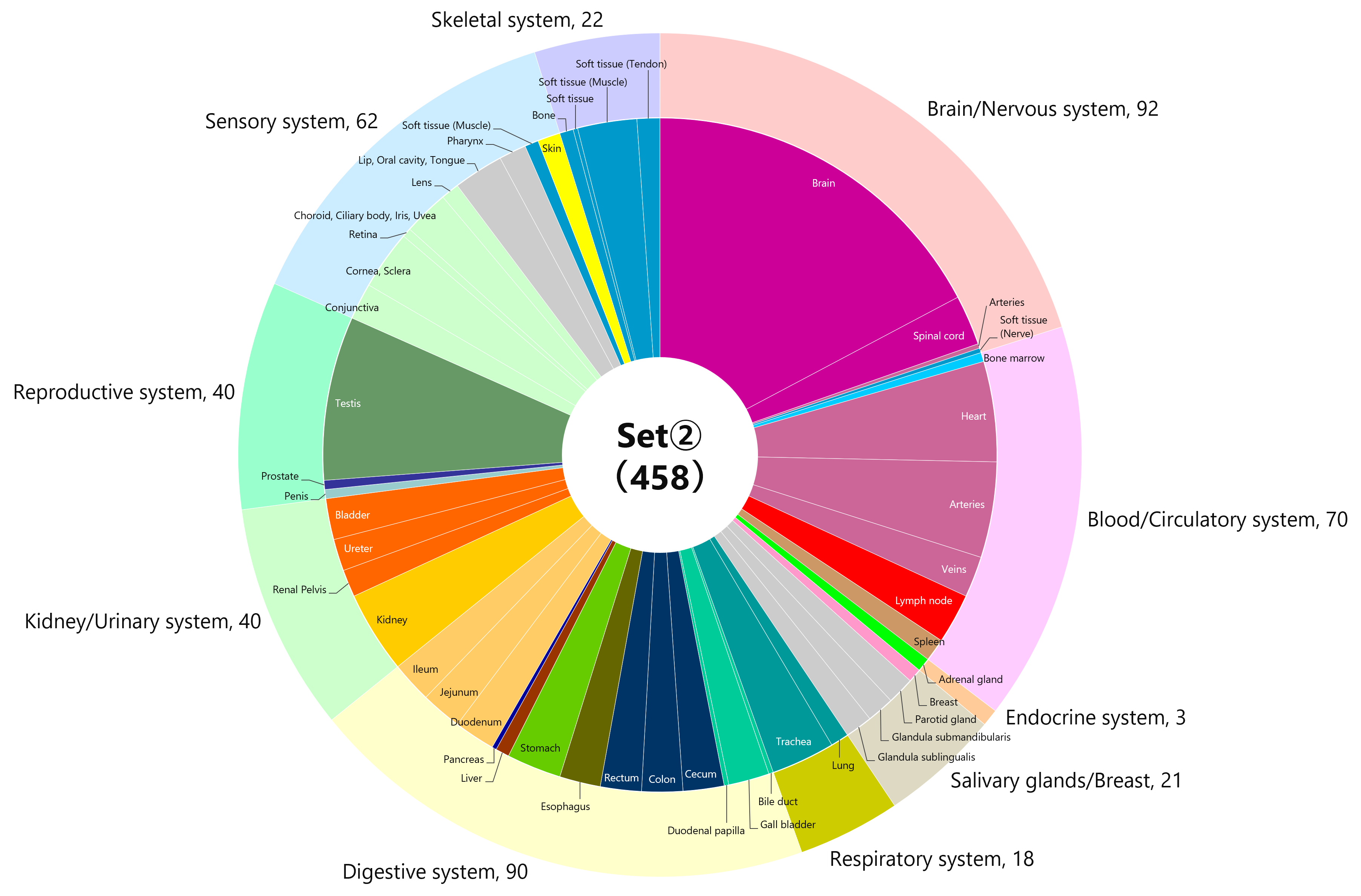

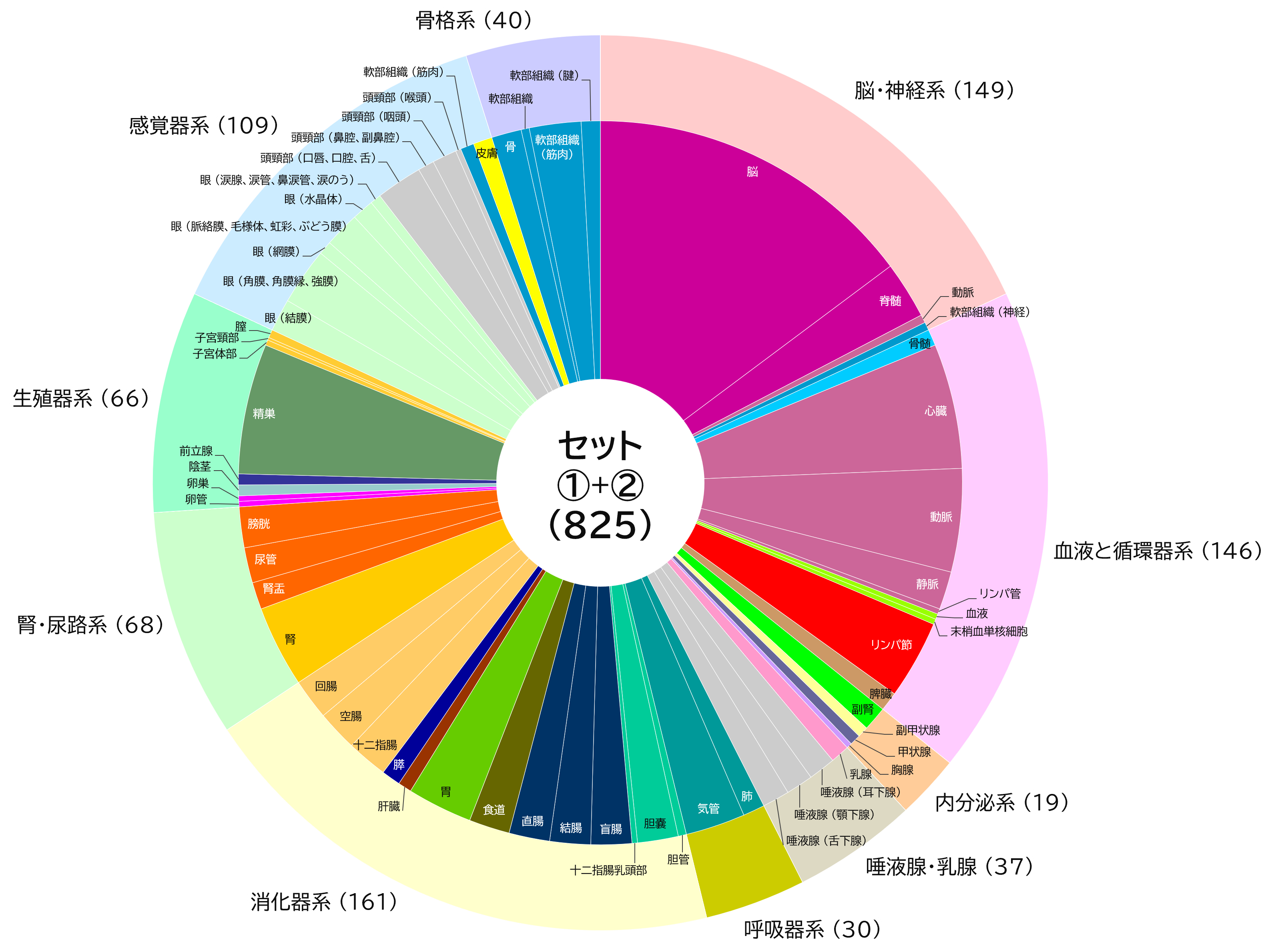

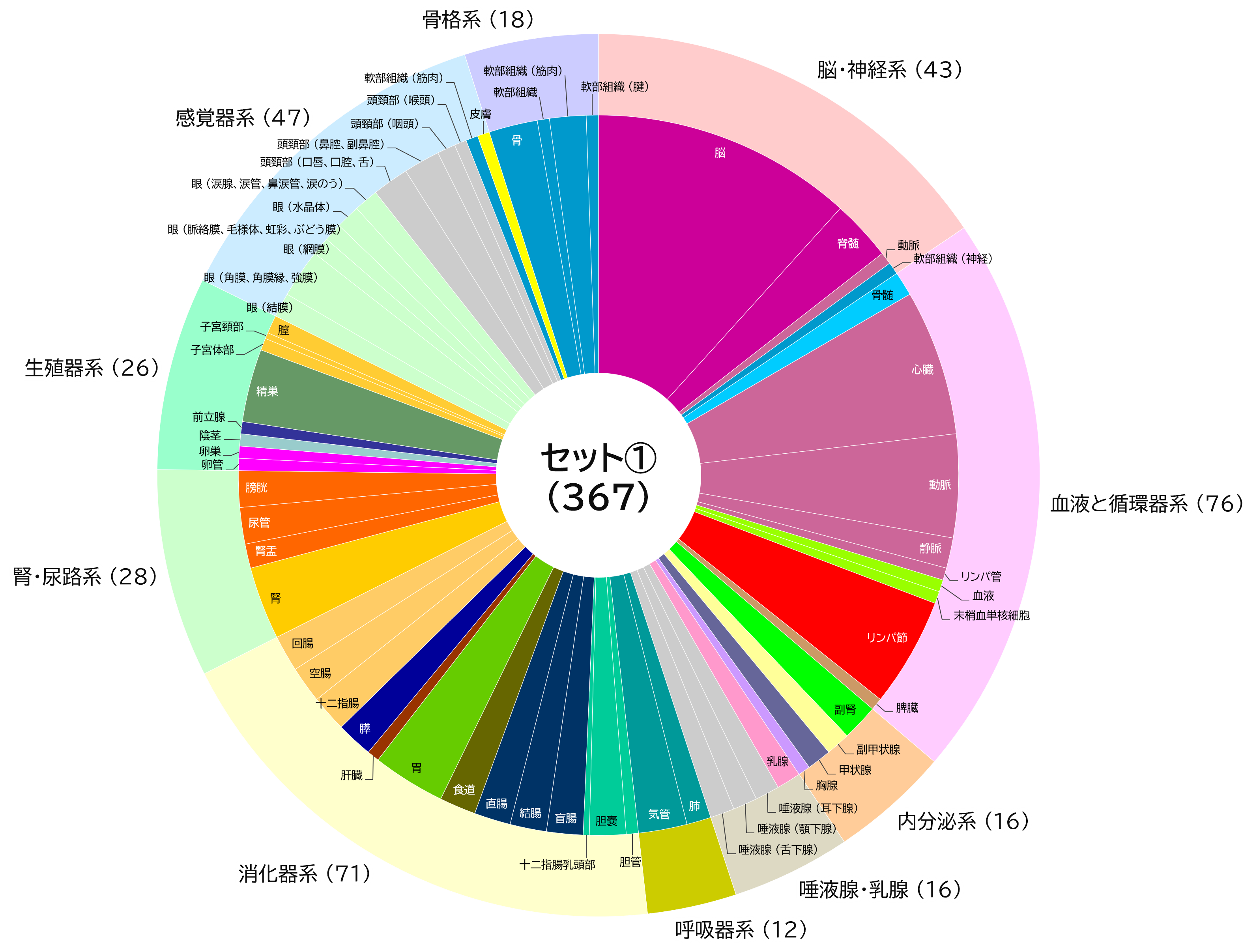

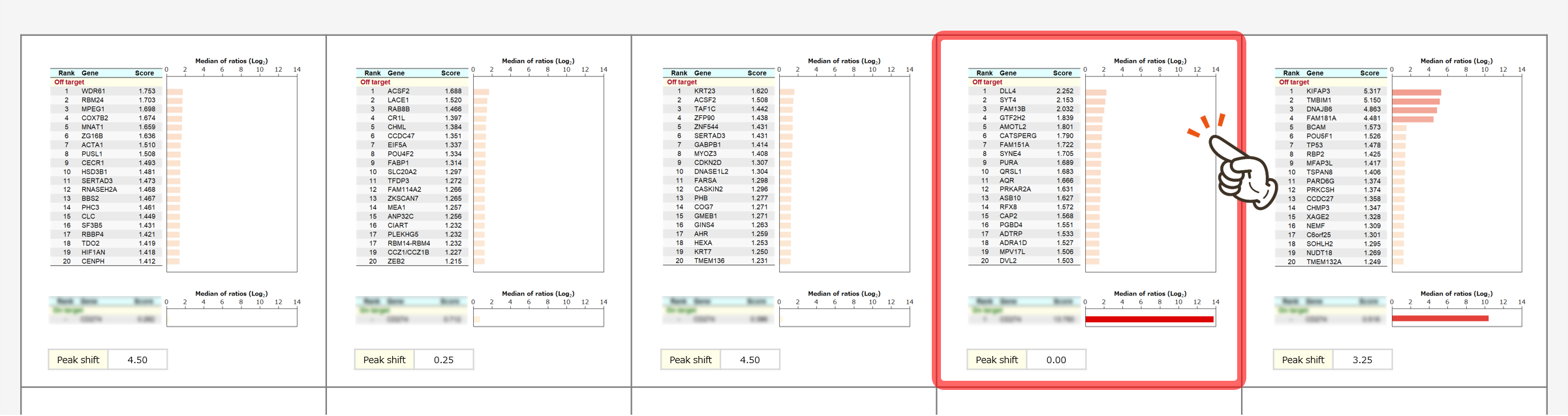

ちなみに、ある遺伝子のRNAが作られることを「(遺伝子が)発現する」といいます。そして、私たちがDNAマイクロアレイで取得しているデータは、どのような遺伝子のRNAが細胞内で発現しているかを調べたものなのです。

次回は、がんという病気についてお話します。